絵のジャンルの中でも一番シンプルなジャンルが鉛筆画です。私も基本鉛筆画を描いています。

この記事では「これから鉛筆画を描く人へ、道具を画像で解説!!」ということで鉛筆画に必要な道具について色々とお話をしていきます。

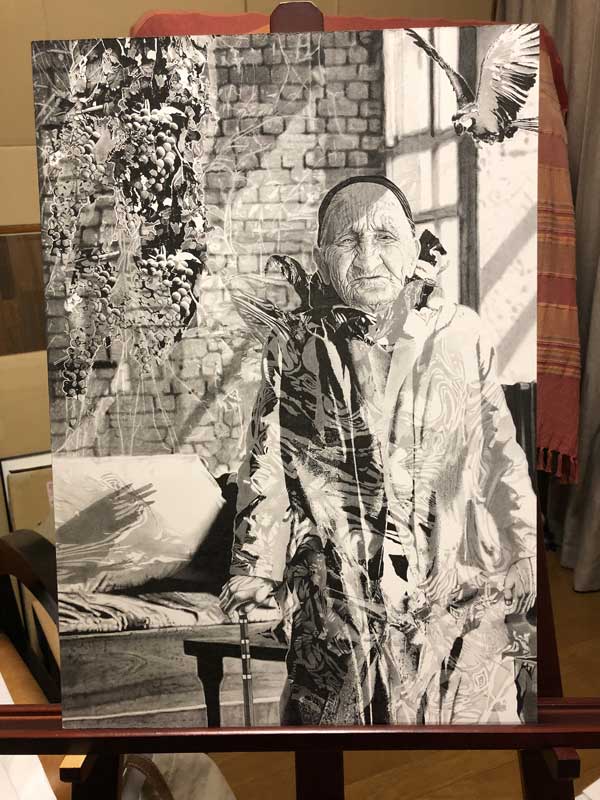

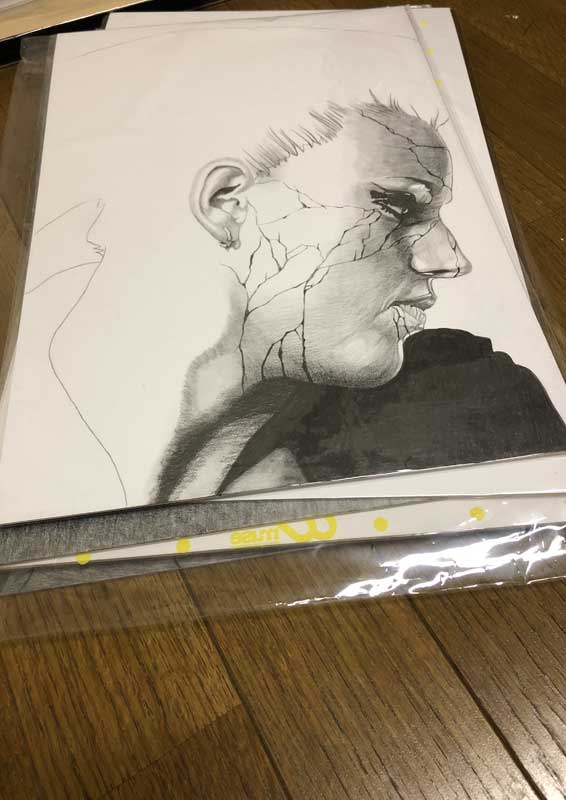

※この絵はペンと木炭も使っています。

※この絵はペンと木炭も使っています。

鉛筆画は揃える道具もシンプルですし、筆も水も必要ありません。少しの道具と紙だけです。初心者の人が揃える最初の道具をご紹介します。

始めにリストで道具を紹介します。

- シャーペン

- 鉛筆(10B、5B~5H)

- 練りゴム

- ノック式消しゴム

- 綿棒

- イラストレーションボード

- 保護スプレー

追記

fa-caret-right電動消しゴム

fa-caret-rightさっぴつ

fa-caret-right電動鉛筆削り

それではそれぞれの道具の使い方、特性を解説していきます。

目次

鉛筆画の道具1 「シャーペン」

普通のシャーペンです。私はたまたま形が恰好良かったので300円ぐらいの高めのシャーペンを買いましたが少し前までは100円のシャーペンを使っていました。芯の太さなど色々ありますが気にしなくていいと思います。

私はまずは描きたい絵のイメージが決まったらシャーペンで普通ぐらいの筆圧で描いてきます。

形が決まらないうちから濃い鉛筆で描いてしまうと紙が汚くなってしまうので、芯の細いシャーペンで描き始めるというだけです。

HBぐらいの鉛筆で描き始めても良いと思いますが、個人的にはシャーペンの方が削る手間も省けますし、鉛筆の場合やさしく描いてもどうしてもシャーペンよりかは濃さがでてしまう為、跡が残りやすいです。

シャーペンは途中段階や仕上げ段階でも細かい描写の時は随所で使いますので絶対あった方が良いです。

ちなみにシャーペンをかなり多用してどこまでリアルに描けるか?という実験をしてみました。

鉛筆画の道具2 「10B、5B~5Hの鉛筆」と「マルスルモグラフ」

個人的に鉛筆画は濃さで魅力が引き立つと思っていますので、一番濃い10Bの鉛筆をメインで使っています。一番濃いと言っても筆圧を弱めにすれば6Bぐらいまでの濃さも十分表現できますので。うまく描けても薄い鉛筆画だとどうしても「惜しい絵」になってしまいます。それならば多少輪郭等がずれても「豪快な濃い鉛筆画」の方が魅力的です。

メーカーはユニです。ユニの中でも「ハイユニ」→「ユニ」→「ユニスター」とグレードがあるようですが、やはりこの「ハイユニ」が一番描き心地がなめらかです。ただメインの10B意外はほとんど「ユニ」を使っています。「ユニ」でも十分描きやすいと思います。

鉛筆には10B(濃い)~10H(硬い、薄い)の種類がありますが、「デッサン」という観点で考えると最初に5B~5H(個人的には10Bも)ぐらいまでは揃えてしまうのが良いと思います。

【マルスルモグラフ8B】

鉛筆画を描いていると、必ず「濃く塗りつぶさなければならない部分」というのがでてくると思います。

普通の10Bで塗りつぶすとどうしても鉛筆特有の「テカリ」が浮き出てきてしまいます。

そんな時にテカリを抑えられる抜群の画材がステッドラーの「マルスルモグラフ」です。

見た目は鉛筆とほぼ変わりませんが、この画材はカーボン(炭)が練り込まれた「カーボン鉛筆」という画材になります。

炭が含まれているので、テカらずマットな風合いに仕上がるわけですね。

どのぐらいテカらないのか?というところを、

「ハイユニ10B」と「普通のステッドラー10B」と「マルスルモグラフ」の8Bで検証してみました。

検証結果がこちらです。↓

できるだけ均一に真上から光を当てました。

明らかにマルスルモグラフ8B(左)のテカリがほぼ無いのがわかると思います。私も初めて使った時はテカリの無さに驚きました。個人的にかなりおすすめのアイテムですね。

鉛筆画の道具3 「練りゴム」

どこにでも売っている練りゴムです。練りゴムは例えば、顔を描いていて「頬の部分を濃く描き過ぎたから、頬全体を一段階薄くしたい」と思った場合に重宝します。適した形に変形させて、軽く押さえつけるような消し方をすることで適度に鉛筆の黒を吸い取るように消すことができます。固形の消しゴムではこういった濃さの微調整は難しいです。

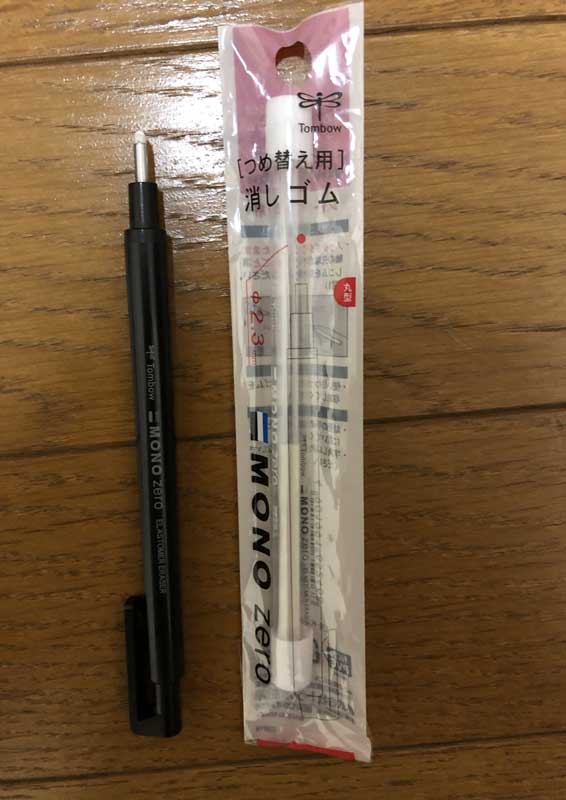

鉛筆画の道具4 「ノック式消しゴム」

「ノック式消しゴム トンボホルダー型消しゴム モノゼロ EH-KUR11」です。

この消しゴムはシャーペンと同じような形状でカチカチ押すことで消しゴムを出して使います。私は3年半程前にこの消しゴムの存在を知り購入したのですが、このノック式消しゴムのおかげで劇的に絵が変化しました。

どんなジャンルの鉛筆画を描くにしても「細かい描写」をするタイミングがあると思いますが、そういった時に抜群の力を発揮してくれるのがこのノック式消しゴムです。

私は老婆のシワや建物の細かい描写をする時「この部分だけスーっと一本明るいラインを入れたい」という場面でこのノック式消しゴムを使うとくっきりと明暗を際立たせることができます。

さらに超極細の明るいラインを描きたい時、例えば、髪の毛の一本一本を表現したい時等は、消しゴムの先をハサミで斜めにカットし鋭角にしてからその先端で髪の毛を表現したりします。色々な場面で使えますので、確実に画力が向上します。もちろん詰め替え用の替え芯もあります。

ちなみに「リアルな髪の描き方」を以下の2記事で細かくまとめましたので、是非参考にして下さい。

鉛筆画の道具5 「綿棒」

ぼかす時に使います。私はかなり多用します。ただ使うタイミングとして、まずは鉛筆でしっかり対象を描き込んでから要所要所で綿棒やティッシュでぼかしていくと効果的です。全体的にボケた絵になってしまうという人は鉛筆での描写が足りず、綿棒やティッシュを多用し過ぎだと思われます。

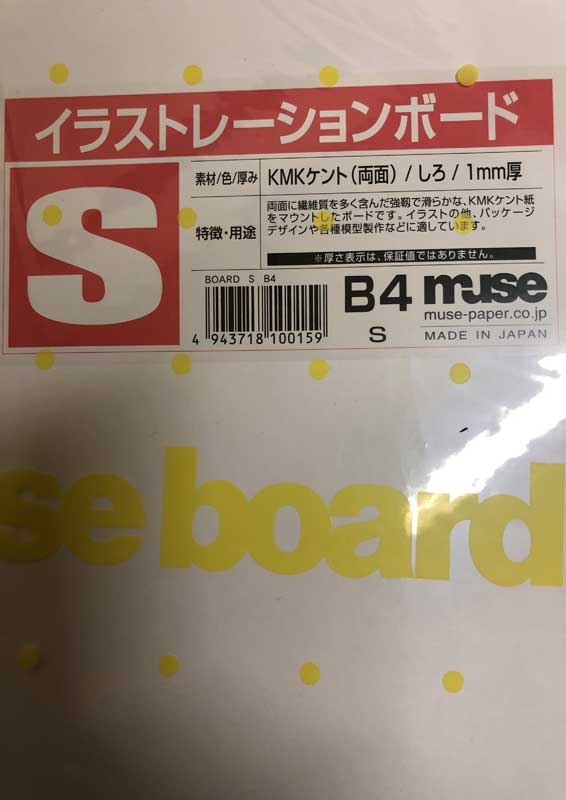

鉛筆画の道具6 「イラストレーションボード」

絵の参考サイトを見ていると「紙の紹介」で色々な紙を紹介し過ぎていて逆に迷ってしまうなあという印象を受けました。

私はmuse(ミューズ)というメーカーのイラストレーションボードを使っています。

このイラストレーションボードはケント紙が貼られている厚みのあるボードで、ボードというだけあって厚みがあり、1mm~2mmぐらいの範囲で厚みを選べます。私は1mmのものを使っていますが、これは好みで良いと思います。ただのケント紙の厚みがあるバージョンという認識で良いと思います。

私は鉛筆画だけでなく、ペン画、アクリル画も含め50作品はこのmuseのイラストボードで絵を描いてきましたが、使いづらいと思ったことは一度もありません。

また個人的にはペラペラなケント紙よりも厚みのあるイラストレーションボードの方が作品としての愛着が湧きます。

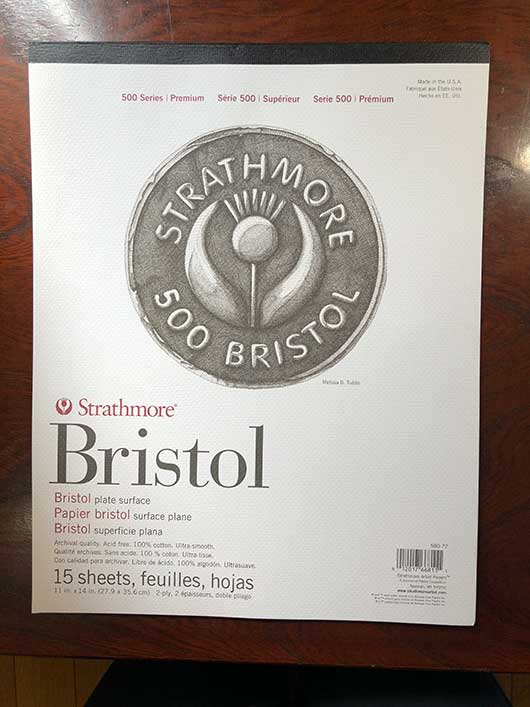

【追記】

超おすすめの上質なケント紙を1つ紹介します。

「ストラスモア ブリストルパッド500 極細目」というアメリカ製のケント紙です。

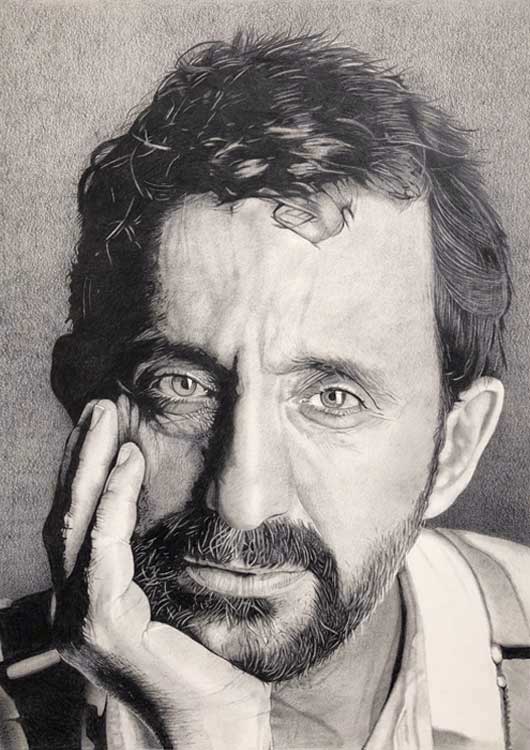

ちなみにこの紙で描いた鉛筆人物画がこちらです。

表面の触り心地が非常になめらかで一切の引っ掛かりがありませんね。素晴らしい紙です。リアル画家のヘザールーニーも使っている紙です。

ただ1つ難点としては・・価格が高いという点です笑 15枚組で4500円程ですね。

鉛筆画の道具7「保護スプレーフィキサチーフ」

絵が完成したら外でフィキサチーフという保護スプレーをかけます。細かい使用方法は商品の注意書きを読んでもらえればと思いますが、

だいたいどのフィキサチーフも10秒程振ってから、30センチほど離して2往復ぐらい吹きかけるだけです。

※かけすぎないように注意して下さい。

初めは100mlぐらいの小さい物で十分だと思います。私は昔購入した大きめの物が未だに余っていますので。

ここから追記です。

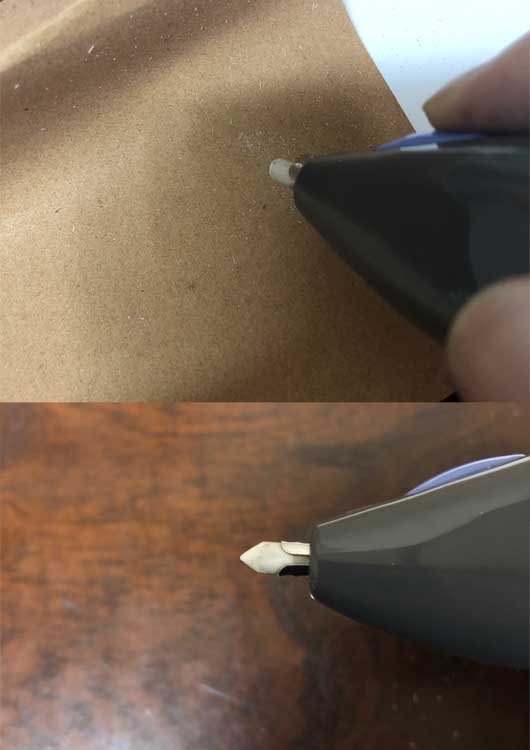

鉛筆画の道具8 「電動消しゴム」

この電動消しゴムは鉛筆画、色鉛筆画を描く上で「必需品」と言っても過言ではない道具になります。意外と・・・まだ知らない人も多いようです。

電動消しゴムが力を発揮する場面としては、例えば10Bで濃く描いた範囲の中で「ここだけピンポイントで白くしたい」という時に、理想の白抜きができるようになります。強い光の感じがほしいという時に絶大な力を発揮する道具です。

さらに、先端をサンドペーパーでとがらせることで、より一層、細かい白抜きができるようになります。

詳細はこちらの記事でまとめています。

100円ショップでも売っているので、まずは安価なものから購入してみて

自分に合うかどうか試してみるというのも良いと思います。

鉛筆画の道具9 「さっぴつ」

紙、皮などを巻いて鉛筆のような形状にした鉛筆画をぼかす道具です。

色々な太さの物がありますので、できれば「大」、「中」、「小」と揃えておくのが無難かと思われます。

サイズは左から「1」、「3」、「5」です。「1」は確実に持っておいた方が良いです。

人物の描写に関して言うと、目の光が当たった部分、髪の毛、その他の細かな部分でぼかしたい箇所がある時に活躍するアイテムです。

綿棒でぼかすには狭すぎる部分を的確にぼかせるので非常に重宝します。

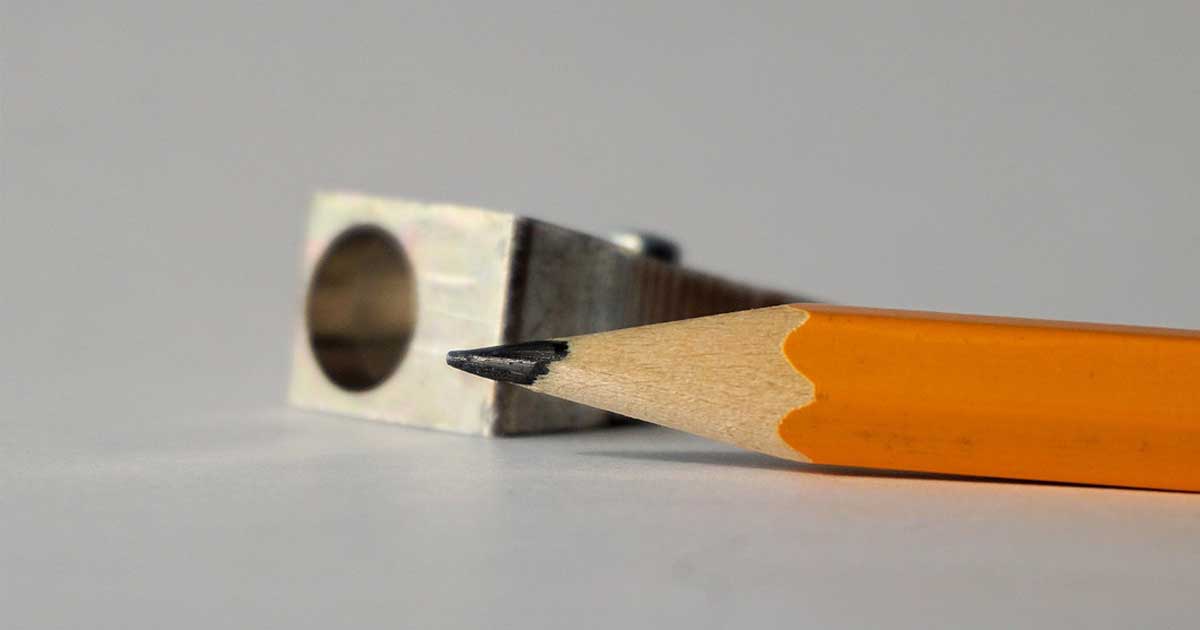

鉛筆画の道具10 「電動鉛筆削り」と「手動の鉛筆削り」

私が使っている電動鉛筆削りは、上の画像のように芯先をやや長めに削ってくれて、かつ削り過ぎ防止機能もついているので肌の描写には最適です。

肌の描き方については下の記事を参考にしてみて下さい。

ただ一度の削りでだいぶ長さが減りますが・・・。

【追記】

「目」や「髪」など、細部を描く時はどうしてもピンピンにとがらせて描きたい時がありますよね。そんな時に最適な鉛筆削りをようやく見つけました。

上の画像の物が「カール エンゼル5 ロイヤル ブルー A5RY-B 」という商品名で、手動の鉛筆削りになります。

今回は色鉛筆を削ってみました。削れ具合はどうなのかと言うと、

こんな感じでピンピンに尖ります。適度に芯も長めになるので、尖った状態をキープしやすいです。勿論鉛筆でも同様に尖った状態になりますのでご心配なく。

デメリットとしては1回の削りでだいぶ長さが短くなりますので、少し削ったら様子を見る、という感じで少しづつ削っていくのもいいかと思います。

今まで色々な鉛筆削りを使ってきましたが、個人的には最高の鉛筆削りだと思います。

追記はここまでです。

鉛筆画の保管方法

フィキサチーフをかけて10分程経過して乾いたら、先程のイラストレーションボードの袋に再び戻し平置きで保管するだけです。

厚みのあるイラストレーションボードなので数枚重ねる程度なら紙が曲がってしまうということもありません。これもイラストレーションボードの良さだと思っています。

私は上の画像のように10枚ぐらい重ねて置いていて、8年ぐらい保管している鉛筆画もありますが何の劣化もしていません。画材によっては通気性の良い所で保管した方が良い等色々あるようですが。

追記1:直射日光は絶対に気を付けて下さい。

追記2:普通のペラペラのケント紙に絵を描いた場合は、絵の上にトレーシングペーパーを被せマスキングテープで貼り付け、ポケット式のファイルにでも入れて保管しておくことをおすすめします。

鉛筆画の魅力は「濃さ」

最後に「濃さ」について少し話をさせて下さい。

最近は絵を個人サイトやブログやSNS等のネットメディアに掲載することが多くなってきていると思いますが、そうなると当然データとしてアップしなければならない為スキャンを取ることになるのですが、その場合そもそもの鉛筆の濃さが一定の濃さに達していないとスキャンした時、細部まで絵が読み取れないといった問題が発生します。

画像加工ソフトphotoshopで濃さの補正ができなくもないですがそれにも限界があります。

追記:スマホで撮影するという選択もアリだと思います。その辺りの話は以下の記事でまとめています。

従ってどんなに良い絵を描いても濃さが足りなければとても惜しい絵になってしまいます。私も以前何度も色の薄い鉛筆画を描いてしまいスキャンを取るたびに色を塗り重ねた経験があります。

従って、普段「ゴールにしている濃さ」よりも2段階ぐらい濃く描く習慣を付けてみるとスキャンもスムーズにいきますし、鉛筆画としての凄みも増すようになると思います。

スキャンの仕方、スキャンデータへの加工方法についてはこちらの記事をどうぞ。

これから「絵を学ぶ」という人は、まず始めにある程度鉛筆画を極めてみて、その後に油絵、水彩画等それぞれがやりたい方向に進んでいくというのも面白いのではないでしょうか。

そうすれば突然油絵、水彩画を始めるよりも確実に学び安くなっていると思いますので。