ソフトパステル、パステル色鉛筆を使って主に「模写」をしている画家のKeigoと言います。

さて今日は主に初心者さん向けにパステルの描き方を上達させる超簡単な4つのコツについてお話していこうと思います。

今回お伝えするコツは意識や考え方中心のお話になりますが全て超役立つお話のみとなっております。絵においては描くばかりではなく意識や考え方について学ぶのも時には大切なことですね。

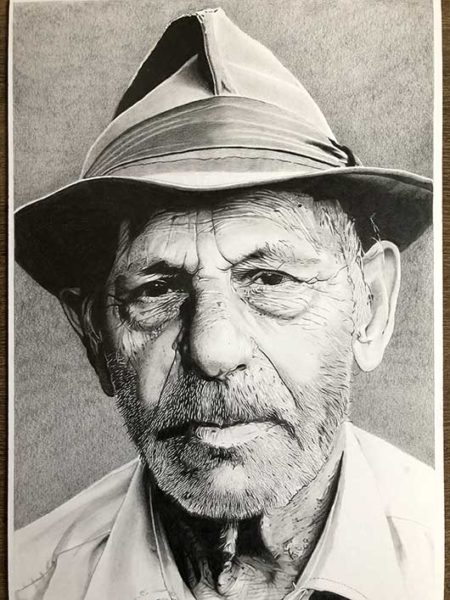

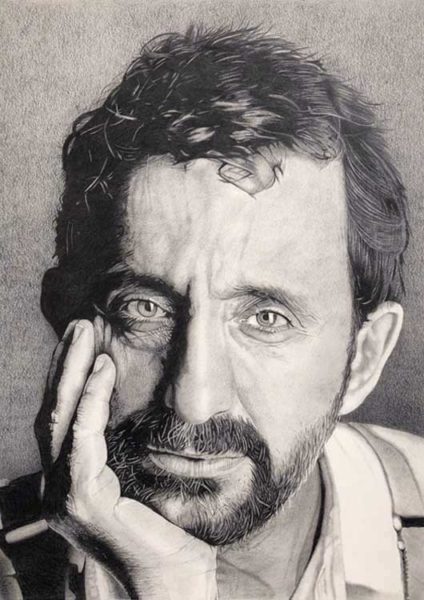

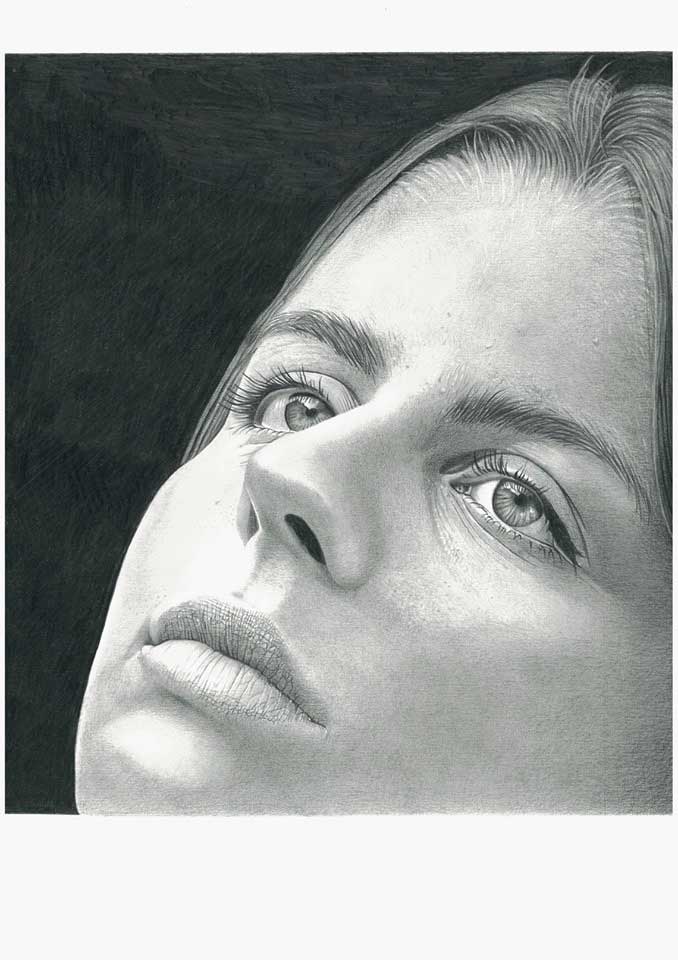

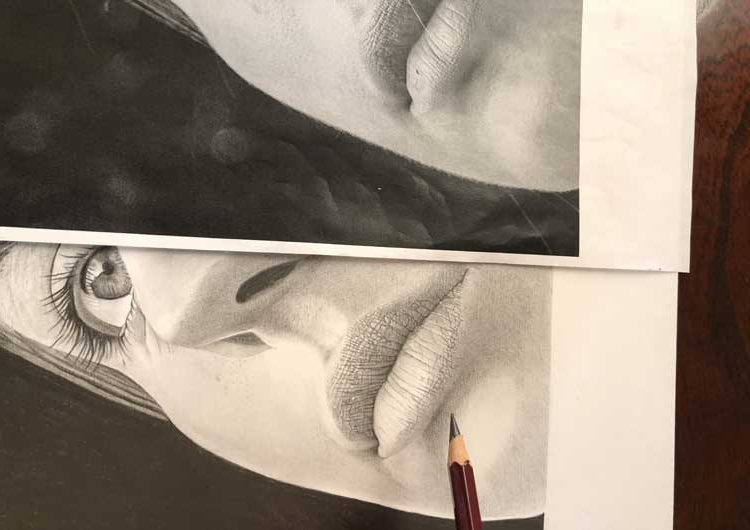

以前わたしは、鉛筆、色鉛筆で「人物模写」を重点的にやっていた時期がありました。

リアルパステル画もつまりは「模写」ということになりますが、模写は「いかに写真通りに描くか」というジャンルになってきますよね。

そこで、見たままを描く「模写」について、初級者さんにもわかりやすく、画力を上達させる超簡単な4つのコツについてお話をしていきます。

四の五の言わずサクッとお話していきますね笑 5分ぐらいで完読できるようにまとめておきました!!

よろしくお願いします!!

目次

パステルの描き方を上達させる超簡単な4つのコツ

1.「モチーフを大きめに描く」

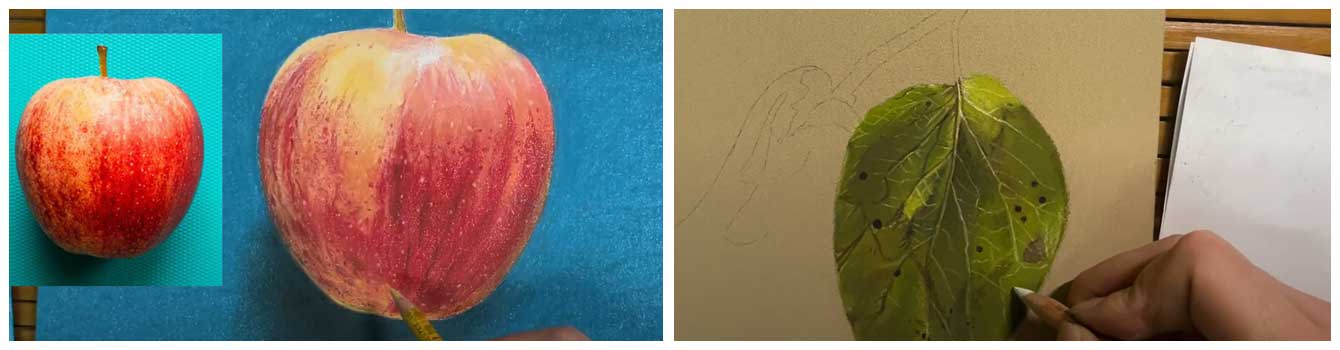

まず1つ目ですが、超簡単なコツで「モチーフを大きめに描く」ということですね。「何だ・・そんなこと?」と思われたかもしれませんが笑、リアルパステル画においては超大切なことです。

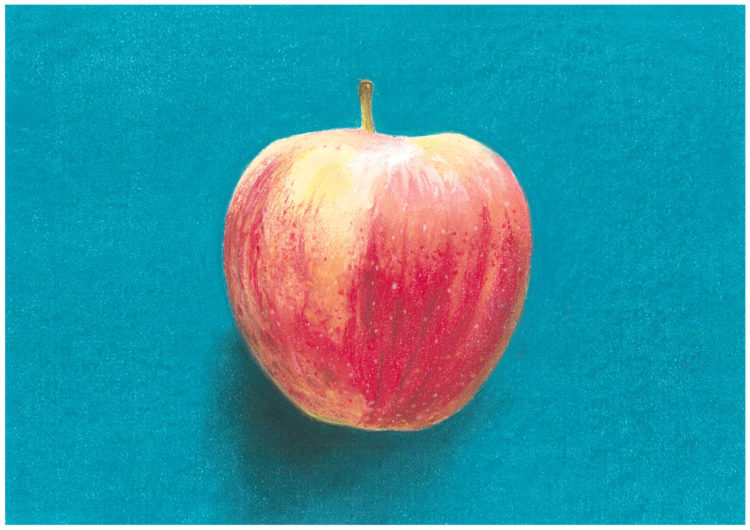

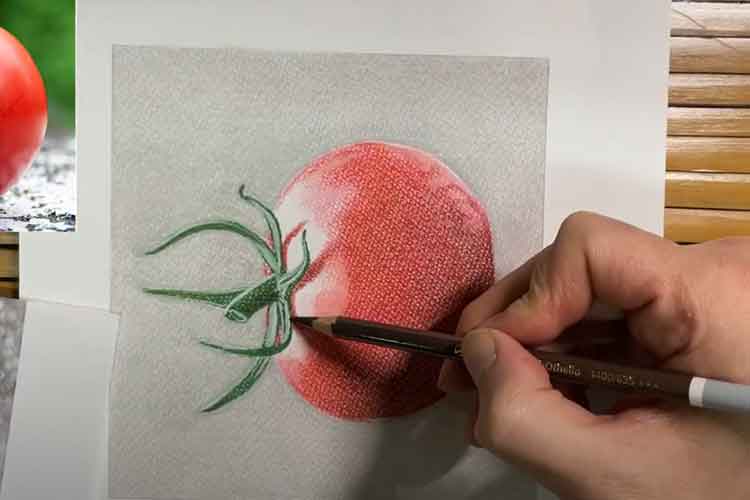

ちなみに上の絵は私が無料講座で描き方を全公開しているリンゴの絵ですが、

このリンゴの絵がA4サイズ(一般的なノートのサイズ)の紙の中央に結構大き目に描いた作品です。なぜ大きめに描かなければならないかというと、

ソフトパステルという画材は粉が大量に出る画材です。

そしてその粉を、いくつかの道具を使って紙になじませながらリアルパステル画に仕上げていくわけですが、

モチーフが小さいとこの作業も相当大変になりますし、汚くなったり、乱れたりしてまあ~~上手くいきません・・・。

さらにパステル色鉛筆で1本の線をひいてみても、普通の色鉛筆に比べて線がぼわっと広がって太い線になってしまいます。その為、モチーフが小さすぎるとどんなに丁寧に描いても、細部の描き込みが中々出来ないんですね。

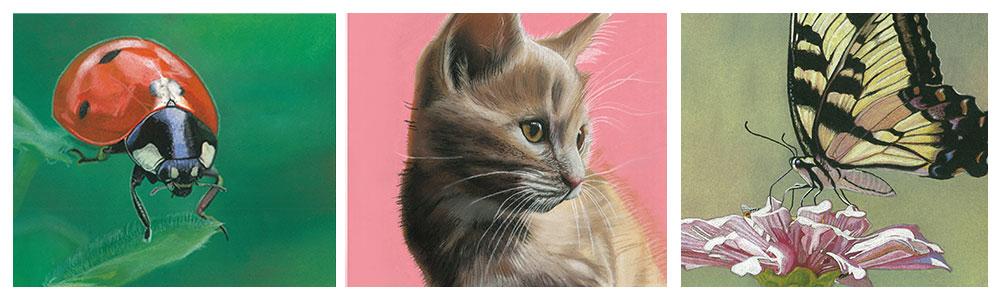

例えば猫の目の中の複雑な模様や虹彩を描くとなると・・・・モチーフが小さ過ぎると絶対に描けません笑 もし時間があればあえて小さめにモチーフを描いてみて下さい。すぐに実感できると思います笑

なので改めまして・・・

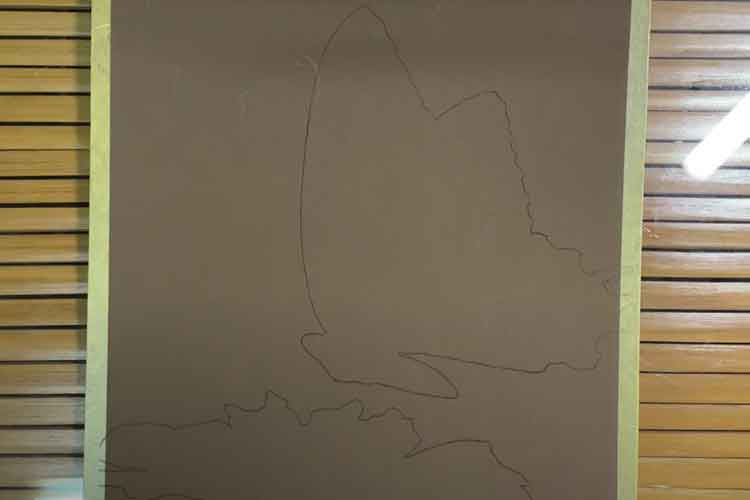

A4サイズの紙に対してはこれぐらいの大きさか、またはもうちょっと小さめでも大丈夫だとは思いますが、それぐらいの大きさを「最小サイズ」として今後の目安にしてみて下さい。

このあたりを意識するだけでも無駄な遠回りをせずに、リアルな描写に注力できるようになります。

もちろんリアル系じゃなければ「ハガキサイズ」とかでも全然良いと思います。素敵な作品を描かれている方もたくさんいますので。

パステルの描き方を上達させる超簡単な4つのコツ

2.「輪郭線はトレースで描いて効率化を図る」

トレースの詳しいやり方は以下のページにまとめておきました。

【https://gro-art.com/lp/trace/】

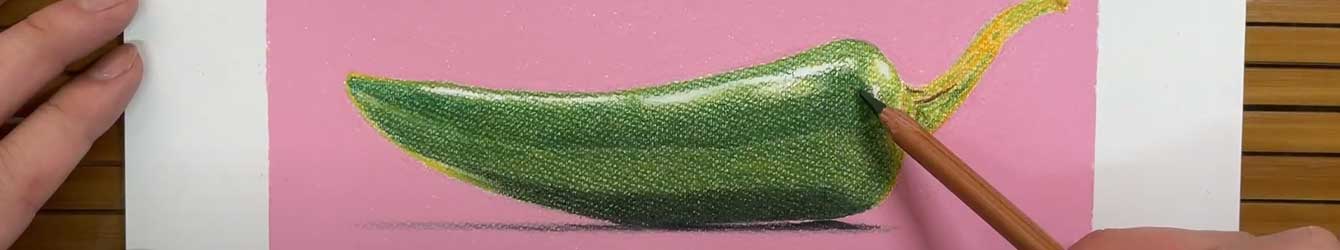

たまに「トレースには抵抗がある」という人もいますが、個人的には「リアルなパステル画」を描くならもう輪郭線は「トレース1択」で良いかなと思っています。

なぜなら「リアルパステル画」は文字通り、「リアルさ」を優先させた分野であり、フリーハンドで描くより「リアル」の精度が上がるからです。シンプルですね。

なのでその辺りは臨機応変に対応していって頂ければなあと思います。まあ「どうしてもフリーハンドで輪郭線を描きたい!」という人がいれば、先程のリンゴぐらいなら良いかもしれませんが、モチーフが複雑になればなるほど相当なデッサン力が求められることは確かになります。

パステルの描き方を上達させる超簡単な4つのコツ

3.「資料と絵を”横向き”や”逆さ”にして見直してみる」

3つ目ですが、模写の中盤以降で、資料(写真)と絵をあえて【横向き】や【逆さ】にして見直してみるということですね。上の画像の通りですね。

なぜこうするかというと、人間の目というのは長時間同じものを同じ角度で見続けているとその映像に慣れ過ぎてしまい、正確な違いがわからなくなってしまうんですよね。

なので資料(写真)と絵をあえて横向きや逆さにして、慣れてしまった目をリフレッシュさせることで、写真と絵との違いを再認識できるようになるわけです。

模写の中盤以降で、「それなりに描けているはずなのに何か違う・・」ということがあれば、是非試してみてください。

必ず画力向上につながるはずです。

パステルの描き方を上達させる超簡単な4つのコツ

4.「模写は独学ではなく熟練者から学ぶ」

さあ最後の4つ目ですが、「模写」は独学ではなく、サクッと熟練者から学ぶということです。

独学はたまに「毒学」なんて言われ方もしますよね笑 まあその分野が何かにもよりますが、

確かに【学び方自体】を間違えると、せっかくの努力が無駄になってしまうことがあります。そして模写に関しても絶対この「毒学」が当てはまると私は考えています。

なぜなら模写は「自由に楽しく描く絵」というよりは、【規則性を優先させた堅い絵】という要素の方が強くなるからです。規則性を学ぶ為には、もうその道のベテランからあれこれ聞いた方が絶対早くて確実なわけです。

もしリアルな絵でなければ、自由に手を動かして好きなように絵を描けば良いのですが、写真に似せる「模写」となると、しっかり手順や規則に従って描かないと、リアルな絵にならないわけです。これはもう思いっきり「独学」が不向きな分野になりますね。

なので模写に関しては無駄な手間をなるべく軽減して、最短で教えてくれるような人がいるならサクッと教わってしまうのがベストです。

最近はインターネット配信で「パステル画教室」なんかをやられている方もいるようなので、探してみるのもいいかもしれません。

パステルの描き方を上達させる超簡単な4つのコツ

「まとめ」

さあ今回は模写の話なので「リアルパステル画」寄りの話にはなりましたが、リアル系というのは全ての画風に通じる分野なので色々知っておいて損はないと思います。

現実のリアル世界での「光の当たり方」や「影の落ち方」を学んでいけば、ある意味嘘の世界を描く創作画なんかにも確実に活かせるようになるわけですね。

そういった意味でも、普段リアル系をあまり描かないパステル画家さんも、たまには意識して「今日は超リアルなミカンを描くぞ!!」と意気込んで模写をしてみるもの良いんじゃないでしょうか笑

ここまで読んで頂き感謝です!! リアルパステル画家のKeigoでした!!